所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |

|---|

受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/13~8/15) 年末年始(12/30~1/3)を除く |

|---|

公開日:2023/7/13

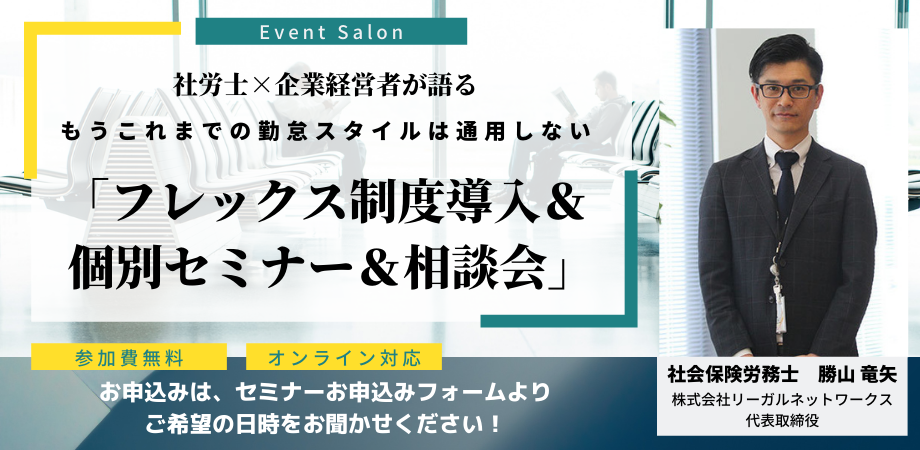

Vol.1 雇用社会の変化

法的な基礎部分のおさらいと、勤怠管理の運用方法の参考にしてください。

この【社労士解説シリーズ】では、勤怠管理におけるノウハウや法的な考え方の整理等を全5回にわたりお届けします!

これまで、多くのお客様の勤怠管理システム導入を支援させて頂いた知見と、社労士としての法的知識から考えた”勤怠管理”についてご案内します。

1. 勤怠管理は何のために行うのか?

勤怠管理とは、そもそも何を管理するのでしょうか?改めて問われると、明確な答えが出てこないかも知れません。ここで、しっかりと押さえておきましょう!

勤怠管理とは?

始業・終業時刻は、就業規則に必ず定めなければいけないと、労働基準法で規定されています!

従業員の出勤や退勤、休憩時間、労働時間など(労務提供)における時間を記録し、それを管理すること。

なぜ、時間を記録し管理する必要があるのか?

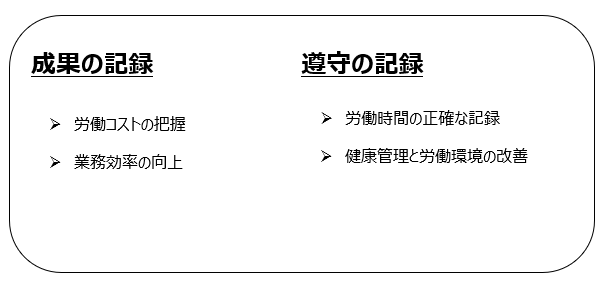

成果の記録と遵守の記録を取るため。

勤怠管理は、成果の記録と遵守の記録を取るために行います。

▼成果の記録:

労働コストを把握することができます。労働時間の正確な記録に基づいて、労働時間に応じた給与計算や残業代の支払いなどを行います。

また、業務効率の向上にも重要な役割を果たします。従業員の出勤状況や休暇の予定を把握することで業務スケジュールの調整や人員配置を効率的に行うことができるようになります。

▼遵守の記録:

従業員の出勤時間や退勤時間、休憩時間など労働時間の正確な記録を行うことで、労働法や労働契約に基づいた労働時間を守ることができます。

また労働時間の記録や休暇の取得状況を通して、健康管理や労働環境の改善に取り組むことができるようになります。

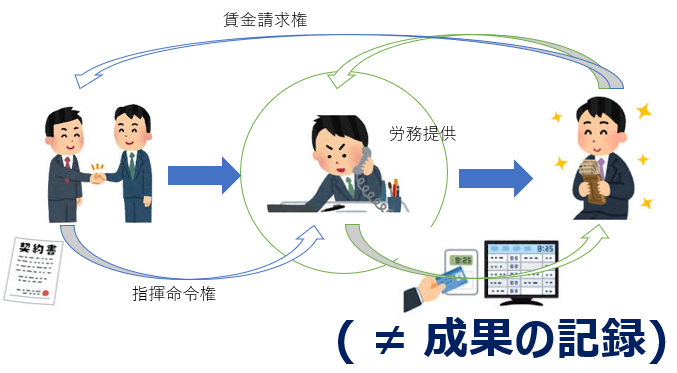

私契約上の成果の記録とは

労務提供が合意の範囲内で履行されたかどうかを計る手段と言えます。

まず、会社と従業員との間で”契約/合意"があり、その契約の内容に沿って従業員が労働(労務提供)をし、そのた対価としての報酬(お給料)が支払われます。

この時、労務提供が契約通りになされているかを判断するための材料として、重要な役割を果たしているのが勤怠管理です。

従業員と会社が締結した契約の内容に沿って、いつ労働が開始され、いつ終了したかを記録することで、従業員に発生する賃金請求権(お給料をもらう権利)が適正であるかが管理できます。

合意された契約上の”時刻”と”時間”が重要な要素として捉えられます。

もちろん労働の成果は時間だけではなく、”質”や”量”も重要な要素ではあります。(これを計るのが評価制度です。)

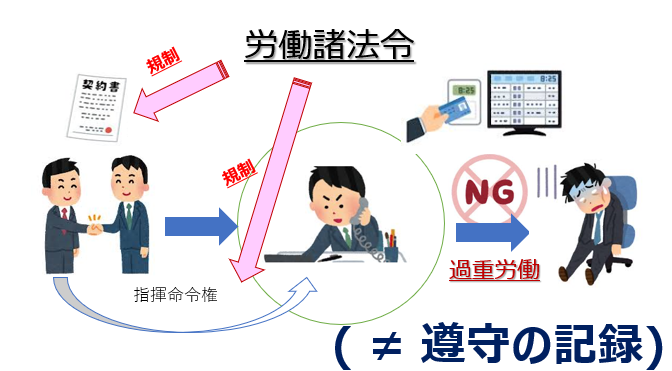

法規制上の遵守記録

労働諸法令の規制に対し、労使ともに遵守されているかをチェックするための記録であると言えます。

私契約は民法上契約の自由が保障されています。(契約自由の原則)

ただし、使用者と労働者という立場の違いは、契約締結に当たって対等であるとは言い難いという考え方から、労働契約にあたっては強硬法規である労働基準法などの労働諸法令の規制を受けることになります。

この規制は、契約締結時はもちろん、その後の労務提供時においても労使ともに制限を受けます。

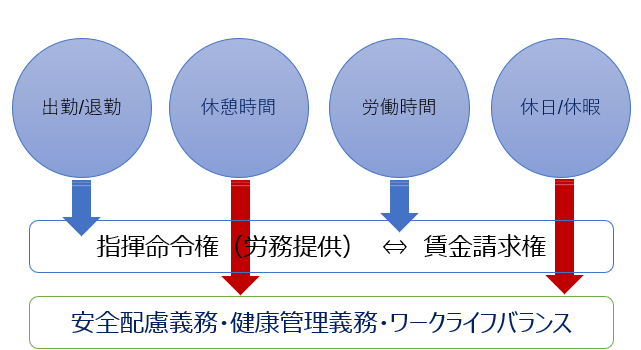

勤怠の4つの要素とは?

以下の4つの要素を管理していくことで、使用者と労働者の権利義務関係の履行を適切に行うことができます。

▼出勤時刻と退勤時刻:

労働者が業務を開始する時刻(出勤)と終了する時刻(退勤)を記録します。これにより、労働時間の計算や勤務日数の把握が可能となります。

▼休憩時間:

労働者が労務提供の途中に取る休憩や休息の時間を記録します。労働基準法などで定められた休憩時間の遵守や労働環境の改善のために重要な要素です。

▼労働時間:

労働者の労務提供時間を正確に記録し、労働基準法や労働契約に基づいた労働時間の適切な管理を行います。これにより、労働者の権利保護や、適正な労働条件の確保が図られます。

▼休日休暇:

労働者が労務提供義務のない日(休日)と、労務提供義務がある日において、契約上、または法規制上、その労務提供義務が免除され、労働から解放されている日の適切な管理を行います。

有為人材の維持に重要

もし、勤怠管理から得られる情報に偽りや緩慢な管理が発生していたらどうなるでしょうか?

従業員からすると貴重な時間を投資しているにも関わらず、約束が反故され続ければ、その会社で働き続けることを断念せざる得ないと考えるかも知れません。

結果として、会社は、従業員が退職(転職)し、有効な人的資源を損失してしまうことになってしまいます。

勤怠管理の正確性が、従業員にとっての働くモチベーションに直結していなかったとしても、少なくとも勤怠管理が適切にお行われているということは、従業員の生理的欲求や安全の欲求を害されず働けるという”基盤”にはなると言えるのではないでしょうか?

勤怠管理の昔と今は、何が違う?

社会情勢により役割が違う

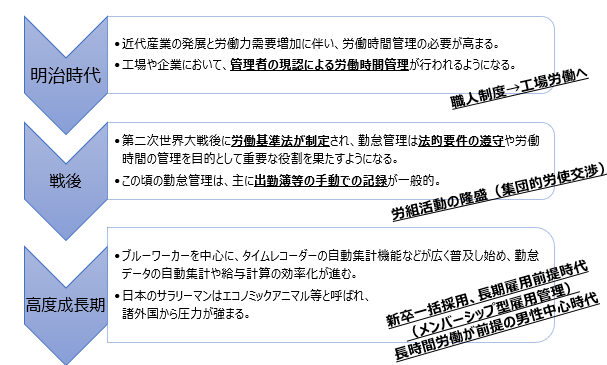

▼労働の組織化がされた明治時代

近代産業の発展と労働力の需要増加に伴い、労働時間の管理が必要となりました。

この時期から少しずつ労働時間や労働条件の法的な規制が整備され始めました。

現場においては、管理者が現認するスタイルで労働時間の管理が行われていました。

▼第二次世界大戦後

GHQ主導のもと労働基準法が整備され、勤怠管理は法的要件の遵守や労働時間の管理を目的として重要な役割を果たすようになっていきました。

この頃の勤怠管理は、主に出勤簿等で手動記録が一般的な時代でした。

雇用慣行としては、企業内労働組合が多く組織され、集団的な労使交渉が行われていた時代です。その結果、労働者が集団となって使用者と対等な関係を形成し、労働条件の改善が図られた時代です。(ストライキなどもあった時代)

▼高度経済成長期

ブルーワーカーを中心に自動集計機能がついたタイムカードシステムが普及し始め、労働者はタイムカードに打刻するようになりました。勤怠データの自動集計や給与計算の効率化が進みました。

雇用慣行としては、新卒の一括採用・終身雇用を前提としたメンバーシップ型雇用管理が隆盛の時代です。

日本のサラリーマンは”企業戦士”、”モーレツ社員”等と呼ばれ、自らの身体も家庭も顧みず会社や上司の命令のままに働く姿を、戦場での兵隊とたとえられ、高度経済成長期を支える存在として、当時は良いイメージで語られていました。

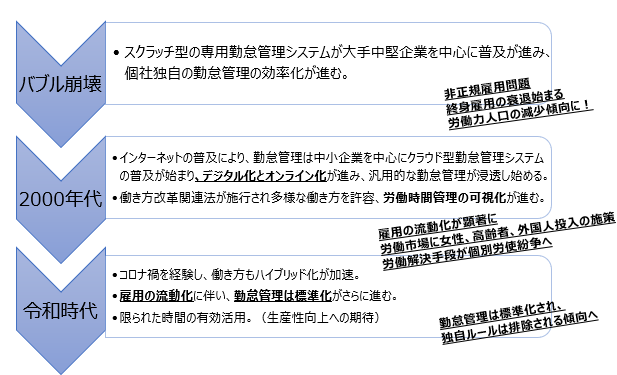

▼バブル経済崩壊後

企業戦士などと重宝されていたサラリーマンは、終身雇用が衰退していく中、整理解雇や長時間労働による過労死等、会社に対する忠誠心が乏しくなっていった時代です。

さらには、日本の労働力人口にも変化が始まる次期で、団塊ジュニア世代後の減少期に突入すると同時に、新卒採用を控えたことにより、世代の空白期間が発生。メンバーシップ型雇用が揺らいできた時期です。

このあたりから日本の失われた30年と呼ばれる時代に入っていきました。

▼2000年代

インターネットの普及により、情報共有のスピードが速くなり、勤怠管理では中小企業を中心にクラウド型勤怠管理システムの普及が始まりました。デジタル化とオンライン化が一気に進んでいきました。

労働力人口減少に歯止めをかけるべく、女性や高齢者、外国人等これまで労働市場に埋もれていた人材を活用するために、政府は”働き方改革”関連法案を成立させ、一気に進めていきました。

これまでの日本型雇用慣行である雇用固定化をベースとした労務管理から、雇用の流動化をベースとした労務管理へ移行していきます。雇用の流動化がすすむと、これまでの会社や業界独自のルールをベースとした労務管理(労働紛争の解決方法)から、労働法などの法規則をベースとした労務管理へと移行していきました。

▼令和時代

近年は、コロナ禍を経験し、かつ、多様な働き方も急激に進んでいます。

勤怠管理はオンライン化が一層進むのと同時に、紛争解決手段も社内解決から外部の個別解決となりつつあり、法律を基準とした勤怠管理の標準化は顕著となってきている状況となりました。

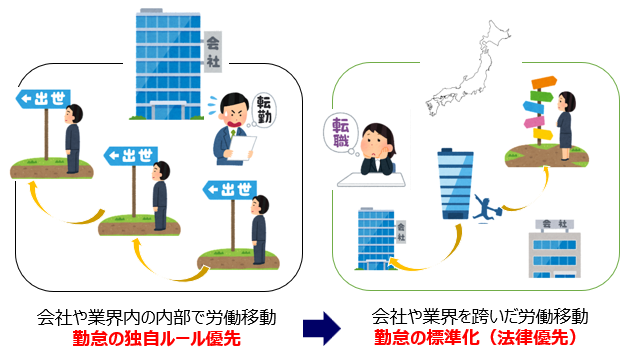

社会情勢がもたらす新たな雇用慣行へ

社会情勢の変化に伴い、雇用慣行にも変化が起こり、これまで優先されてきた基準が変わってきています。

会社や業界内部で労働移動が主流だった時代は、勤怠も独自ルールが優先されていましたが、雇用の流動化に伴い、会社や業界を跨いだ労働移動となると、他社との違いが大きな影響を及ぼし、勤怠ルールも標準化(法律基準)に移行していくことになりました。

独自の勤怠管理が企業へもたらす影響とは?

独自の勤怠管理を継続していると・・・人材不足の中、労働者から選ばれる魅力的な会社とは言えなくなってきています。

例えば、残業時間集計を15分単位で計上していた場合、1分単位集計されていた会社から転職してきた中途社員は、どのように感じるでしょうか?

会社に対する想いや、仕事のやりがいが優先されている頃は気にも留めないかもしれませんが、モチベーションが下がった時に、この点が引っ掛かってしまうかもしれません。

同じように、育児休業明け等、環境変化が起こった時に会社の制度で在宅勤務の有無、フレックスタイム制の有無などが影響することもあるかもしれません。

これからの時代を生き残る会社になるためには、働き方の多様性にも柔軟に対応し、持続可能な働き方・制度を持ち、その管理が必須になってきていると言えるのではないでしょうか?

2.令和時代に求められている勤怠管理とは?

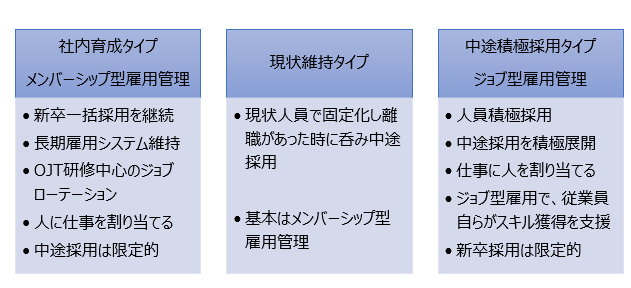

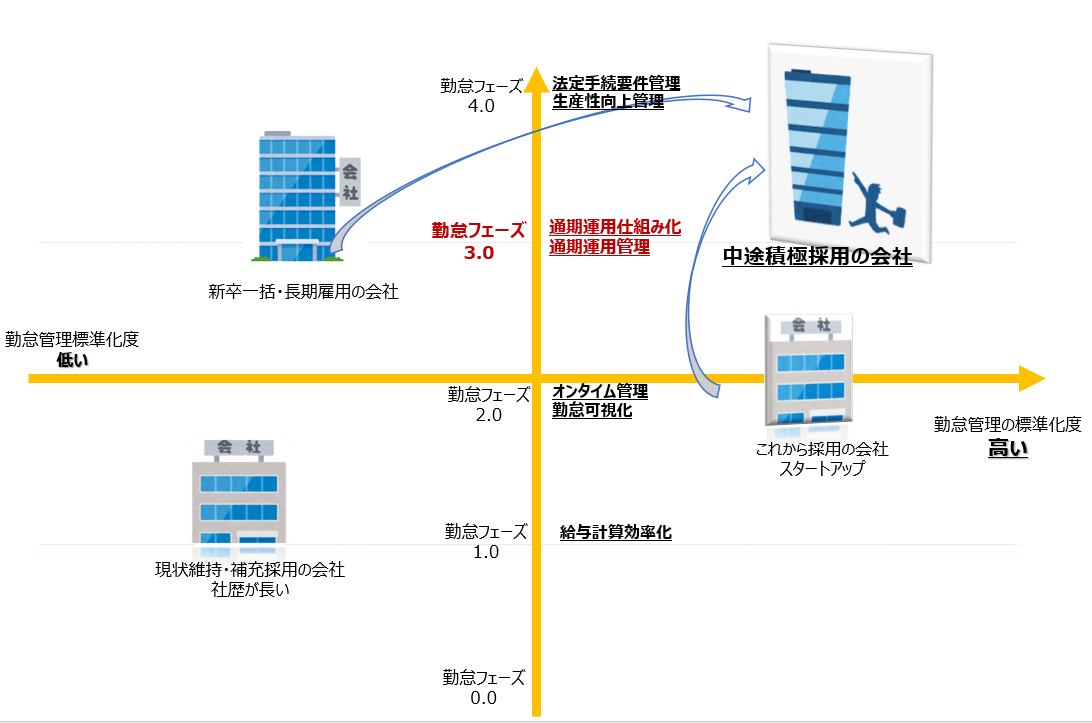

タイプ別の採用(人員)計画

貴社の採用計画は以下の3つのどちらに該当しますでしょうか?

▶社内育成タイプ(メンバーシップ型雇用管理):

新卒一括採用し、ジョブローテーションを繰り返して、自社に必要なゼネラリストを育てていくような計画。

▶現状維持タイプ:

採用自体は欠員補充のみの計画。基本はメンバーシップ型の雇用管理を想定。

▶中途積極採用タイプ(ジョブ型雇用管理):

人員自体は積極的に採用し、必要な仕事に人員を割り当てるジョブ型雇用に近い計画。

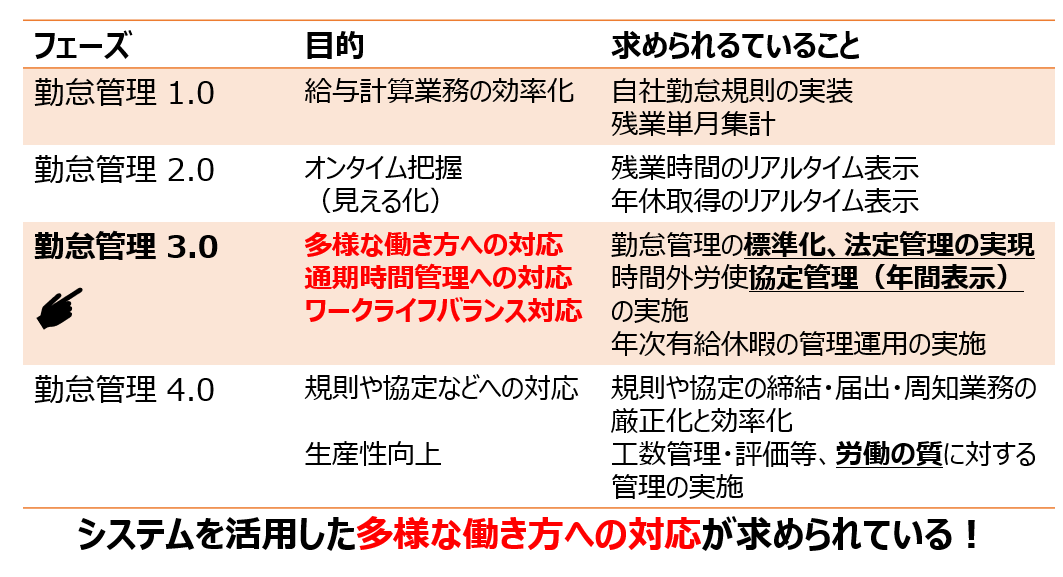

勤怠フェーズ

勤怠管理も求められていることによって、フェーズ分けをすることができます。(これまでの知見から勤怠管理のフェーズを分けてみました。)

▶勤怠管理1.0

アナログの管理からデジタル管理に移行することで、従来の勤怠集計と給与計算業務の効率化を目指すフェーズ。

▶勤怠管理2.0

勤怠管理のオンライン化。労働時間等がリアルタイムで可視化され、把握できることを目指すフェーズ。

▶勤怠管理3.0

多様な働き方(各種労働時間制)に対応し、時間外労働や年次有給休暇の管理が通期でできることを目指すフェーズ。

▶勤怠管理4.0

勤怠管理を形成する就業規則や労使協定が従業員に周知徹底され、行政手続きが漏れなく実施できていること。

労働時間内における内容(労働の質)が可視化され、その情報が活用でき生産性向上をはかることを目指すフェーズ。

令和時代には、それぞれの採用計画タイプにより、求められる勤怠フェーズが異なってきています。

▶社歴が長い中小零細企業:現状維持タイプ/勤怠管理標準化度は低い/勤怠フェーズ1.0

▶スタートアップ企業 :これから採用or中途積極採用タイプ/勤怠管理標準化度は高い/勤怠管理1.0~2.0

▶中堅企業(メンバーシップ型の雇用管理):中途積極採用タイプ/勤怠管理標準化度は高い/勤怠管理3.0~4.0へ

いずれにしても、令和時代の勤怠管理は3.0以上(多様な働き方への対応、勤怠管理の標準化、法定実働時間の管理、短期だけでなく通期での労働時間管理など)が必要不可欠になってくるものと思われます。

リーガルネットワークスでは、貴社の目指す勤怠管理のフェーズに合わせて、最適なシステム運用のご提案とご支援をさせて頂いております。

無料相談会も開催しておりますのでお気軽にご相談ください!

詳しくは、リーガルネットワークス提供サービスをご確認ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

| 電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |

|---|

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |

|---|

=免責事項=

当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。

リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。

掲載している情報については自己責任のもとご活用ください。

無料個別相談実施中

36協定なんでも相談会

年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。

・36協定届をチェック欲しい!

・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。

など専門家である社会保険労務士が対応いたします!

企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。

免責事項

当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。

掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。