所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |

|---|

受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/13~8/15) 年末年始(12/30~1/3)を除く |

|---|

公開日:2023/8/24

Vol.2 労働時間の基本

法的な基礎部分のおさらいと、勤怠管理の運用方法の参考にしてください。

この【社労士解説シリーズ】では、勤怠管理におけるノウハウや法的な考え方の整理等を全5回にわたりお届けします!

これまで、多くのお客様の勤怠管理システム導入を支援させて頂いた知見と、社労士としての法的知識から考えた”勤怠管理”についてご案内します。

1. そもそも労働時間とは?

みなさんがこれまで考えてきた”労働時間”とは、どのような時間でしょうか?

「働いている時間がすべて労働時間ではないの?」

「会社で働いている時間が労働時間?」

「契約上の始業時刻から終業時刻までの時間が労働時間じゃない?」

「残業時間は申請して許可してもらった時間が労働時間では?」

「会社(上司)の指揮命令下に置かれている時間が労働時間でしょ?」

改めて考えてみると、各社・各人で色々な労働時間の考え方がでてくるかも知れません。

労使紛争にならないためにも、まずは、法律上、労働時間がどのように定義されているかを解説します。

労働基準法によると・・・

| (労働時間) | |

| 第32条 | 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。 |

| 2 | 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。 |

後の、法改正によって追加された(1か月変形労働時間制)条文を確認してみましょう!

| 第32条の2

| 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数である労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定に関わらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて労働させることができる。 |

この条文から読み取れることは、一口に”労働時間”といっても、さまざまな側面があるということです。条文を読み解くと、次の3つの労働時間が書かれれていることが分かります。

ひとつめの青字の労働時間は、所定労働時間。

ふたつめの赤字の労働時間は、法定労働時間(週40時間と1日8時間)。

最後の緑字の労働時間は、実労働時間。

を表しています。つまり、法律上、労働時間を考えるときに、この3つの労働時間のいずれを指しているのかを押さえることがポイントとなってきます。

そして、労働時間に関する最後の条文が、第89条です。

| (就業規則作成および届出義務) | |

| 第89条 | 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に・・・ |

| 一. | 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交代に就業させる場合においては終業時転換に関する事項 |

| 二. | 賃金決定、計算及び支払い方法・・・ |

| 三. | (以下、省略) |

第89条第1項1号に法律上、労働時間を規定する上で重要な要素である始業時刻及び終業時刻の記録を明示しています。第32条の2の中にあった、所定労働時間が、この第89条で労働契約上明確になるようになっています。

所定労働時間は、労働契約上、書面交付義務のある”始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日”から、当然に導き出せるように整備されているんですね。

労働時間の定義を法律上するのではなく、法律上では時間上限を定め、

かつ私契約上の労働時間に制限を加えて制御していると言えます。

所定労働時間と法定労働時間の違いとは?

私契約は民法上契約の自由が保障されています。(契約自由の原則)

ただし、使用者と労働者という立場の違いは、契約締結に当たって対等であるとは言い難いという考え方から、労働契約にあたっては強硬法規である労働基準法などの労働諸法令の規制を受けることになります。

この規制は、契約締結時はもちろん、その後の労務提供時においても労使ともに制限を受けます。

▼所定労働時間とは

事前に、就業規則や労働契約等で労使合意した”始業時刻”から”終業時刻”までの時間から、休憩時間を除いた時間を言います。

債権債務関係でいうと、使用者は労働者から労務提供を請求できる権利を有します。

また、労働者は所定労働時間中は職務に専念しなければならない義務を負っている時間となります。

▼法定労働時間とは

労働者を保護する前提として、法律(労働基準法)で実労働時間に制限を定めた時間となります。

原則、1週間は40時間以内、1日は8時間以内と定め、これを超える実労働をさせた場合は、罰則を定めているのです。

(罰則:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)

裁判例や最高裁判決による法解釈

一般条項が多い労働法は、グレーゾーンが生じやすく、補完するための通達も多くあります。

一般条項とは、一定の法的効果を発生させるための要件について具体的な内容を持たず、抽象的である規定を指します。

通常、行政通達やガイドラインにてこの解釈を補完していくのですが、すべてに通達があるわけではなく、そのため裁判例や最高裁判決の積み重ねにより法解釈を埋めていくことになります。

すべて最高裁判決まであることは稀であり、また裁判例の中でも結論に異する場合も多く、どうじてもグレーゾーンが残ってしまっているのが現状です。

しかし、労働時間に関しては、最高裁判決がいくつかあり、本判決をベースとして労働時間を解釈していくことが可能となっています。

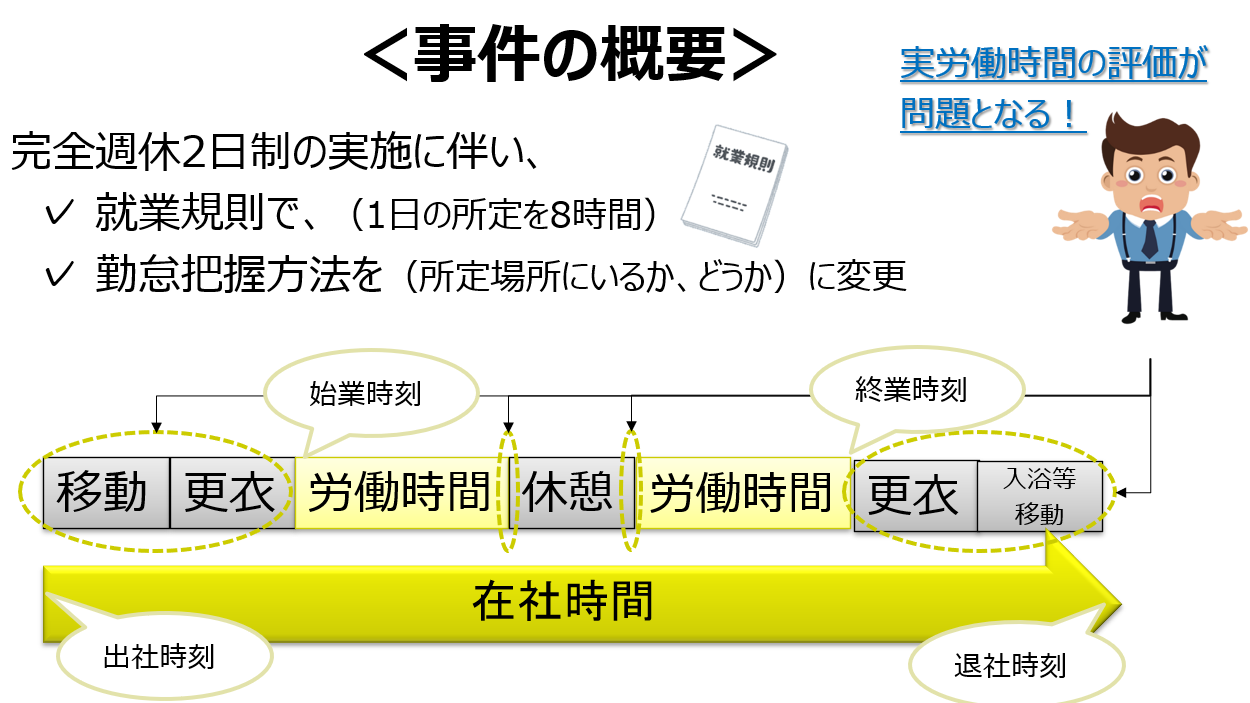

三菱重工長崎造船所事件 最高裁平成12年3月9日判決 事件の概要

▼事件の概要

会社が完全週休二日制の実施に伴って、就業規則を変更した。

所定労働時間を1日8時間と定めて、労働時間を就業規則にて定めた時間とした。

また、始業時刻と終業時刻の勤怠把握をタイムレコーダーによる方法から次のように変更した。

1.始業時刻に作業を開始できるよう、それまでに更衣を完了して

2.午前の終業については、所定の終業時刻に作業を中止して

3.午後の始業については、所定の始業時刻に作業を開始できるよう作業場に到着して

4.終業時刻に作業を終了して、終業時刻後に更衣等を行うこと。

※会社からは、作業に当たって、作業服や保護具等の装着を義務付けられ、この装着は所定の更衣所で行うものとされ、これを怠ると懲戒処分や就業拒否、成績査定に反映されて賃金の減額に繋がる場合がありました。

上記の図において、就業規則の変更により、所定労働時間外に行うことを余儀なくされた時間は以下となります。

・午前の始業時刻前の入退場門から更衣所までの移動時間

・更衣所で作業服や保護具等を装着して、準備体操場までの移動時間

・始業時刻前の資材等の受け出し、散水に要する時間

・午前の終業時刻後に作業場から食堂まで移動して、作業服や保護具等を一部脱離する時間

・午後の始業時刻前に食堂から作業場まで移動して、脱離した作業服や保護具等を再装着する時間

・終業時刻後に作業場から更衣所まで移動して、作業服や保護具等を脱離する時間

・更衣所から入退場門までの移動時間

これに対し、いずれも労働基準法第32条の労働時間に該当するとして、会社に対して1日8時間を超える時間外労働に対する割増賃金の支払いを求めて提訴した。

というのが事件の概要となります。

就業規則などで定め、労使の合意形成がなされれば、労働時間は外形的に整備できるのか?が争われた事案となります!

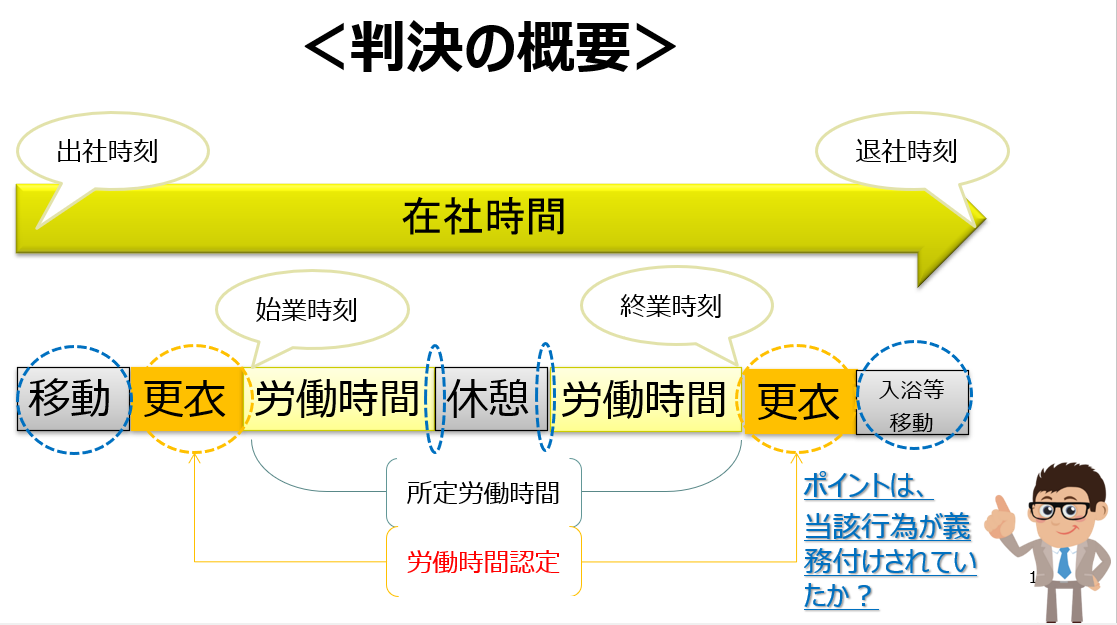

▼判決の概要

所定時間外とされた時間に行われる行為について、それぞれ次のように判示されました。

・始業時刻前の入退場門から更衣室までの移動時間

→ 労働時間とは評価されませんでした。

・更衣室において作業服や保護具を装着し、準備体操場までの移動時間

→ 労働時間として評価されました。

・始業時刻前の資材の受け出し、および月数回の散水作業の時間

→ 労働時間として評価されました。

・午前の終業時刻後に作業場から食堂まで移動し、保護具等を一部脱離する時間

→ 労働時間とは評価されませんでした。

・午後の始業時刻前に食堂から作業場まで移動し、脱離した保護具等を再装着する時間

→ 労働時間とは評価されませんでした。

・終業時刻後に作業場から更衣所まで移動し、作業服や保護具等を脱離する時間

→ 労働時間として評価されました。

・手洗い、洗面、洗身、入浴を行って、通勤服を着用する時間

→ 労働時間とは評価されませんでした。

・更衣所から入退場門までの移動時間

→ 労働時間とは評価されませんでした。

概ね、原告である労働者側の勝利と言える判決ではあるものの、原告の主張がすべて通ったわけではなく、労働時間と認定されていない時間もあります。

労働時間として評価認定されるポイントは、所定労働時間外における行為が、使用者から義務付けられていたかが大きな要素として判断されています。

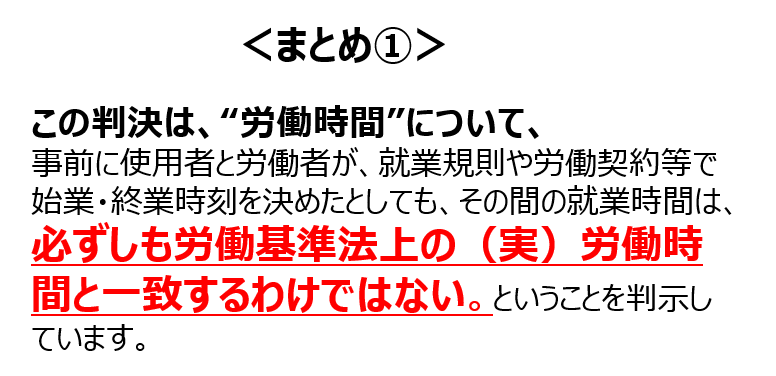

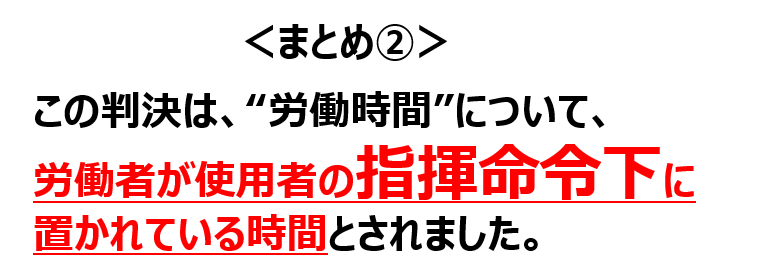

この判決から分かることは、まず、事前に労使合意を基に決定された時間を労働時間とするのは、不十分であり、労働時間の定義とすることはできない。という事です。

さらに、労働時間とは、使用者の指揮命令下におかれたと評価できるか否かにより判断されるとした点になります。(指揮命令下説)

最近では、指揮命令の有無に加えて、業務性(労働者の行為が使用者の業務に従事したものといえるか否か)をも判断基準にくわえるべき学説(「限定指揮命令下説」)が有力に主張されています。

裁判例も、指揮命令下説をとりつつ、本件の労働者の行為が一定の業務性を有するものであることを前提としたうえで、労働時間性を判断しているといえますね。

実務における所定労働時間外における労働時間管理

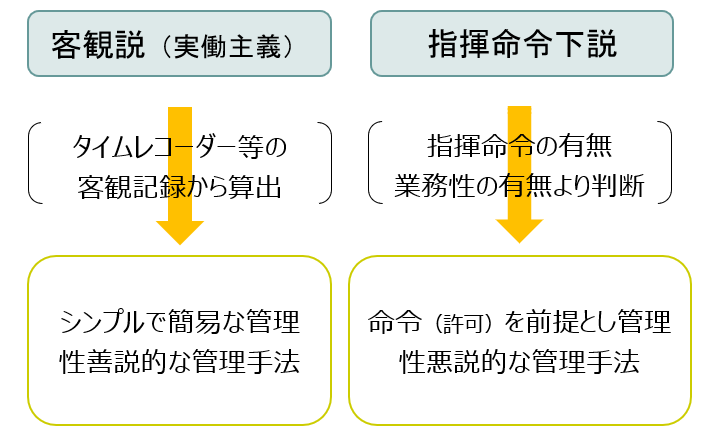

三菱重工長崎造船所事件の判決を前提として、実務における所定労働時間外の管理手法について、メリット・デメリット含めて整理しておきましょう!

▼客観説(実働主義的)

従業員が性善説的な勤務をすることを前提とした管理手法

例えば・・・

従業員は残業が終了次第、速やかに退勤記録をつけて業務を終了させているだろうという前提。

所定労働時間内は、職務専念義務をしっかり履行していて、残業手当欲しさに残業するような従業員はいないという前提。

<メリット>

・勤怠管理が簡易になる。

・客観的な打刻記録と実際の業務開始/業務終了記録に乖離が発生しなため、賃金未払いの発生可能性が低くなる。

<デメリット>

・生活残業を目的とした従業員がいた場合は、所定労働時間内に職務怠慢が発生し、生産性の低下を招く可能性がある。

▼契約説(または指揮命令下説)

従業員が性悪説的な勤務をするこをと前提とした管理手法

例えば・・・

従業員に勝手に残業させると、所定労働時間内に職務怠慢が発生し、生産性が低下するのではないかという前提。

<メリット>

・事前に契約している所定労働時間以外は、命令または許可申請を前提としているため、管理者が部下に教育する機会となる。

<デメリット>

・残業命令、または許可申請を前提とした管理が必要となり、煩雑になりやすい。

・客観データ(タイムレコーダーの打刻やPCログ等)との乖離が発生した場合、乖離時間の労働時間性の判断が必要になる。

いずれの管理手法も、それぞれメリット・デメリットがありますので、貴社がどのように労働時間を管理しているかを把握し、そのうえで、気をつけなければならないことを理解することが非常に重要になってきます!

ちなみに、黙示の命令もあります。

黙示の命令とは、「会社が労働するよう直接的、又は、具体的に指示したわけではないが、労働者が事実上、労働をせざる得ない状況に置かれていること。」を指します。

- 残業しなとこなしきれない量の業務を抱えている。

- 時間外に会議が予定されている。

- 労働者が休日に出勤していることを知りながら、使用者が注意を与えない。

- 使用者が労働時間の把握をしておきながら、労働者に指導していない。

など。

今、所定労働時間外の労働時間性を推定するのに、この黙示の命令があったとされるかどうか?がポイントになるケースが多いです。残業許可制による労働時間管理を行っている場合、上記のような状況があると、労務リスクが高くなりますので、今一度ルールを徹底し、エビデンスを残していく事が重要な時代となっていますね。

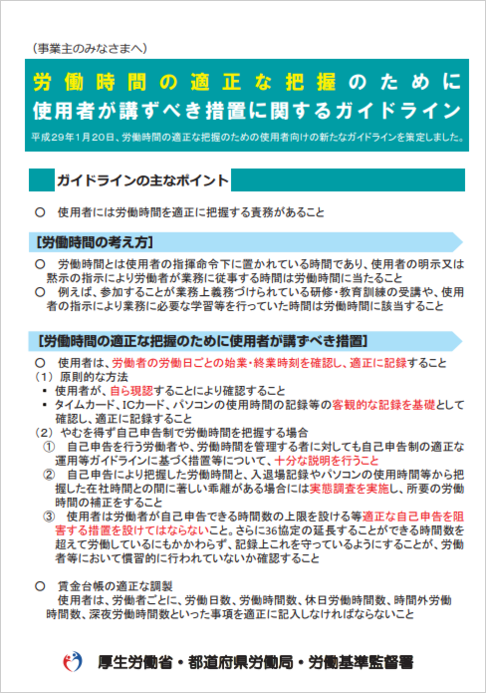

厚生労働省のガイドラインを活用

ガイドラインというのは、法律やルールなどを守るための「指針や指標、方向性」を示しているものです。

ガイドライン自体には、法的強制力はありません。最終的には個別の契約内容や状況によって決定されるものであると考えられます。

しかし、裁判等紛争が生じた場合、契約内容や実態がガイドラインに定められた範囲を越えて入れば、契約が無効とされる可能性が非常に高くなると言えます。

なお、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』はこれまでの判例法理にのっとり、具体例などを挙げて、会社に自主的に守らせることを目的として作られているものになります。

よって、労働基準法の監督官庁である厚生労働省の下級機関である、労働基準監督署の監査が入った場合など、このガイドラインをベースとして指導が行われいているのです。

2.そもそも休憩とは?

みなさんがこれまで考えてきた”休憩時間”とは、どのような時間でしょうか?

「お昼を食べるための時間では?」

「作業をしていない時間じゃないの?」

「契約上の休憩時間として定められているじゃないの?」

まずは、法律上、休憩時間がどのように定義されているかを解説します。

労働基準法によると・・・

| (休憩) | |

| 第34条 | 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 |

| 2. | 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と書面による協定があるときは、この限りではない。 |

| 3. | 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 |

休憩時間とは、労働者が労働を中断して、自由に休息する権利が保障されている時間とされています。

休憩の目的は、労働の途中に少しの休憩を挟んで心身の疲れを癒すことです。

つまり、休憩時間は、労働者が労働義務から離れることを保障された時間とも言えます。

法律で定められている休憩時間は、実働時間ごとに定める最低休憩時間の設定となります。

6時間以内であれば原則不要。6時間を超え8時間以内であれば45分。8時間を超える場合は60分の最低休憩時間を与えることが会社に義務づけられています。

最低時間なので、休憩時間を多く与えることは労使合意に基づけば可能となります。

また、途中付与の原則により、休憩を取らない代わりに、その分早く帰るような運用は基本的にはできません。

一斉付与の原則により、休憩は一斉に与えなければなりませんが、労使協定の締結をすることで、時間帯をバラバラにすることはできます。

自由利用の原則により、休憩は自由に利用させなければなりませんが、事業場外での行為をする場合等、一定の制限を設けることができます。(つまり、何をやっても良いわけではありません。)

リーガルネットワークスでは、貴社の目指す勤怠管理のフェーズに合わせて、最適なシステム運用をご提案させて頂いております。

無料相談会も開催しておりますのでお気軽にご相談ください!

詳しくは、リーガルネットワークス提供サービスをご確認ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

| 電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |

|---|

| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |

|---|

=免責事項=

当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。

リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。

掲載している情報については自己責任のもとご活用ください。

無料個別相談実施中

36協定なんでも相談会

年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。

・36協定届をチェック欲しい!

・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。

など専門家である社会保険労務士が対応いたします!

企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。

免責事項

当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。

掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。